富士見市の共通仮設工事とは?マンション修繕を支える基盤と安全対策の重要性

はじめに

埼玉県富士見市では、近年、マンションの高経年化が進んでいます。市内には160棟のマンションが存在し、そのうち築40年以上の高経年マンションは56棟・1,542戸にのぼります。これは全体の約3分の1を占める規模であり、老朽化に伴う修繕や建て替えといった大きな課題が目前に迫っている状況です。

こうした背景のもと、富士見市は2024年4月に「富士見市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。この計画は、国の改正法(令和2年施行)に基づき、市が主体となってマンションの管理適正化に取り組むためのものです。

マンションは個人の集合財産でありながら、居住者全体の意思統一と長期的視点による管理が不可欠です。しかし、管理組合の役員不足や高齢化、無関心によって、実質的な管理不全に陥る例も少なくありません。

本記事では、富士見市が明らかにした現状と課題を整理しつつ、この局面においてマンション管理士が果たすべき役割を明確にしていきます。単なるアドバイス役にとどまらず、現場に根差した課題解決型の専門職として、管理士がどう支援すべきかを具体的に考察していきます。

市内分譲マンションの実態

富士見市のマンションストック状況

富士見市における分譲マンションは、令和5年1月時点で160棟が確認されており、マンション化率は12.6%。埼玉県全体の平均である13.5%と比べやや低く、県内市町村では19位という位置づけです。

マンションの築年数別では、以下のような傾向が見られます:

- 築40年以上:56棟(1,542戸)

- 10年後には約86棟、20年後には136棟が築40年以上に達する見込み

これは、20年後には高経年マンションが2.4倍に増加することを意味しており、放置すれば地域の居住環境や資産価値に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

アンケートから見る管理組合の現状

富士見市は実態把握のため、令和5年5月に市内の119の管理組合等を対象にアンケート調査を実施しました。回答数は57件(回答率47.1%)であり、管理実態の一端が明らかになりました。

調査結果を基に、管理組合の基本的な運営状況を以下にまとめます:

- 管理組合の設置状況:96.5%が「あり」

- 総会の開催頻度:年1回以上開催している組合が98.1%

- 議事録の保管状況:98.2%が「保管あり」

- 管理規約の整備状況:98.2%が「作成あり」

- 管理人の有無:23.6%が「不在」

- 修繕積立金の徴収状況:96.5%が「徴収あり」

表面的には高い管理率が示されていますが、注意すべきは回答率が5割未満である点です。つまり残る約62件の管理組合は不明なままであり、実質的に「見えないリスク」として存在していると言えるでしょう。

さらに、アンケートにおける自由回答では、「役員のなり手不足」や「高齢化」「空き家・賃貸化の進行」など、持続可能な管理体制を揺るがす兆候が多く見られました。

このような状況下で、マンション管理士の専門的な関与が不可欠となってきます。次章では、こうした背景を踏まえて、修繕計画や積立金に関する実態をさらに掘り下げていきます。

長期修繕計画と資金計画の実態

マンションの持続可能な維持管理において、長期修繕計画の策定と修繕積立金の適正な運用は、いわば建物の“生命線”です。富士見市が実施したアンケートでは、こうした計画の有無と内容に関して、管理組合ごとの取り組みにばらつきがあることが明らかになりました。

まず、長期修繕計画の策定状況を見てみると、以下のような結果となっています:

- 策定済み:83.3%

- 作成予定または作成中:9.3%

- 未作成:5.6%

回答した組合のうち8割以上が計画を策定しているという結果は、一見すると良好なように見えます。しかし、これは回答した57組合の範囲での話です。全119組合のうち約5割は未回答であり、富士見市全体の策定率で見れば、わずか39.7%にとどまります。

つまり、「見える範囲では問題ないが、全体としては大きな改善余地がある」というのが実態です。さらに、長期修繕計画の中身については、大規模修繕の計画がなかったり、将来的な一時金徴収を予定していたりするケースも見受けられ、質の面でも課題を抱えています。

また、資金計画の柱となる修繕積立金については、以下のような状況が明らかになっています:

- 徴収あり:96.5%

- 徴収していない:3.5%

一見して高水準の徴収率ですが、徴収額が将来必要となる工事費に見合っていないケースもあります。修繕積立金が枯渇すれば、結果的に一時金の徴収や借入が必要となり、区分所有者間のトラブルや合意形成の困難を招くことになります。

さらに、市が設定した目標では、令和14年度までに長期修繕計画の策定率を70%に引き上げるとされていますが、現状ではその達成には多くの努力が求められます。

顕在化する管理不全リスクと要支援マンション

適切な管理が行われているマンションの背後には、可視化されていない管理不全リスクが存在しています。今回のアンケートで明らかになった57件の回答は、あくまで「積極的に回答できる、比較的管理状態の良好な組合」のものであり、残る62件の未回答マンションには潜在的な問題が存在する可能性が高いと市は分析しています。

市の資料では、このようなマンションを「重点的なフォローが必要な対象」として位置づけています。特に以下のような状況が確認されれば、管理不全の兆候と考えられます:

- 管理組合が機能していない(役員不在・総会未開催)

- 長期修繕計画が未策定

- 修繕積立金が徴収されていない、もしくは区分経理されていない

- 外壁や設備の劣化が進行しているのに対策が取られていない

こうしたマンションは、居住者の高齢化や所有者の不在化(賃貸・空室の増加)によって、管理の意思決定そのものが行われないという事態に陥るリスクを抱えています。

アンケートでも、管理上の課題として以下のような声が多く挙げられました:

- 高齢化:38.6%

- 組合役員のなり手不足:35.1%

- 非居住化(賃貸・空き家化):17.5%

このような状況は、単なる技術的な問題ではなく、組織的・社会的課題でもあります。管理不全が続けば、建物は急速に老朽化し、最悪の場合は安全性にも重大な影響を与える恐れがあります。

このようなリスクの芽を早期に発見し、改善への道筋をつけるためには、外部専門家の積極的な関与が不可欠です。次章では、富士見市が準備する支援策と、マンション管理士がどのように現場に関与していくべきかを詳述します。

富士見市が用意する支援策と管理士の介入ポイント

富士見市は、マンションの適正な管理を実現するために、「マンション管理適正化推進計画」に基づいた具体的な支援策を用意しています。特に、管理組合の運営が難航している物件や、修繕計画の策定が進んでいないマンションを念頭に置いたフォロー体制が強化されています。

まず、市が定めた施策の柱は以下の通りです:

- 管理状態の実態把握

- 区分所有者・入居者の意識向上

- 管理組合活動の促進

- 認定基準を満たすマンションへの支援

これらの施策は、管理士の専門知識と実務能力によって現場に落とし込まれることで、初めて効果を発揮します。たとえば、定期的なアンケート調査においては、未回答マンションへの訪問支援が必要です。市職員の同行支援が限られる中、第三者としての立場を持つ管理士が中立かつ専門的なアプローチを行うことで、管理組合との接点を築くことができます。

また、マンション管理に関する情報発信や啓発活動として、市は「埼玉県分譲マンションアドバイザー制度」や「長期修繕ナビ(マンションライフサイクルシミュレーション)」といった外部ツールの活用を促しています。これらを活用した勉強会・相談会の運営支援も、管理士の役割として期待されています。

さらに、管理状態が良好なマンションに対しては、「管理計画認定制度」の取得支援も行われています。この制度は、法に基づく一定の管理基準を満たしたマンションに与えられるものであり、資産価値や信用力の維持に寄与します。管理士は、認定取得の要件整理や申請書類の作成支援など、実務的なサポートを行うことで、管理組合の負担を軽減しながら制度活用を後押しすることができます。

このように、市の施策は制度設計の枠組みにとどまらず、実務支援と現場対応の担い手としての管理士の存在を前提としています。

マンション管理士が果たすべき現場での役割

マンション管理士には、これまで以上に現場介入型の役割が求められています。単に法令や規約を説明するだけでなく、組合内部のコミュニケーションや合意形成を円滑にする「媒介者」としてのスキルが重要になってきているのです。

富士見市のように高経年マンションが急増する地域では、次のような場面で管理士の実働が不可欠です:

- 管理組合の役員が高齢化しており、意思決定の停滞や後継者不足が生じている場合

- 修繕積立金の運用や見直しに関して、専門的な計算や将来試算が必要な場合

- 組合が機能不全状態にあり、外部専門家の指導なしでは再建が困難な場合

これらの課題に対して、管理士が提供すべきは「知識」ではなく実行支援です。例えば、長期修繕計画の策定支援においては、建築士や設備業者との調整を含めたプロジェクトマネジメント能力が問われます。また、外部専門家として中立的立場から財務状況をレビューし、積立金不足を解消するための段階的改定案を提示することも求められます。

さらに、マンション内の居住者間の認識ギャップや、所有者が賃貸化して遠方に住んでいるケースでは、合意形成に時間と労力がかかるのが実情です。このような場面で、管理士は当事者の利害を整理し、現実的な着地点を提示する「交渉ファシリテーター」としても機能しなければなりません。

今後は、マンション管理士に対して「相談対応型」から「課題解決型」への進化が求められます。つまり、現場の混乱や無関心に飲み込まれることなく、主体的に課題を特定し、ゴールへ導くための設計と実行を担う存在になることが理想とされるのです。

富士見市のような中堅都市での取り組みは、今後他自治体にも波及していく可能性があります。地域のマンションストックを守る最後の砦として、管理士が果たすべき役割は今後ますます重要性を増すことでしょう。

そのような管理士の支援が実を結ぶためには、計画段階だけでなく、工事現場の体制づくりにも目を向ける必要があります。とくに、作業の安全性と効率性を左右する共通仮設工事は、修繕の土台を支える重要な工程です。

共通仮設工事が必要な理由

マンションの修繕や改修工事を円滑に進めるためには、共通仮設工事が不可欠です。適切な修繕計画があっても、工事のための作業環境が整っていなければ、工事そのものが滞り、施工品質や安全性にも悪影響を及ぼします。特に、築年数が経過したマンションの修繕では、共通仮設工事を適切に行うことが、工事全体の品質と安全性を高める鍵となります。

共通仮設工事を適切に行わない場合のリスク

- 工事現場の管理が不十分になり、作業の効率が低下

- 仮設フェンスや安全対策が不十分で、住民や作業員の安全確保が困難

- 電気や水道の確保が遅れ、作業に支障が出る

- 騒音・粉じん・車両の出入りによる近隣住民への影響が大きくなる

- 法令違反となる可能性があり、工事の中断やトラブルにつながる

このように、共通仮設工事が適切に行われていないと、工事の進行が遅れるだけでなく、住民の生活にも大きな影響を及ぼすことになります。そのため、修繕工事を安全かつ効率的に進めるためには、事前の共通仮設工事の計画と実施が非常に重要です。

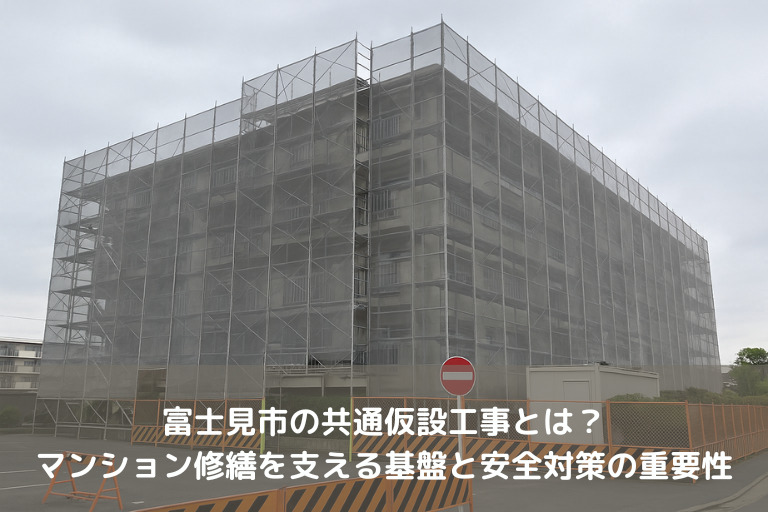

共通仮設工事とは

共通仮設工事とは、建物の修繕や新築工事を進めるための環境を整備する工事です。工事そのものではなく、工事を円滑に進めるために必要な設備や基盤を整える役割を果たします。

共通仮設工事に含まれる主な内容

- 現場事務所の設置

- 施工管理者が打ち合わせや書類作成を行う拠点の設置

- 工事の進行を記録し、関係者との情報共有を円滑にする

- 仮設電気・水道の整備

- 作業に必要な電力と水道設備の仮設工事を行う

- 夜間作業や緊急対応のための設備を確保

- 安全対策のための設備

- 仮設フェンスの設置や転落防止措置

- 足場の設置や作業員の安全確保のための設備整備

- 環境対策

- 防音シートの設置による騒音対策

- 仮設トイレの設置、工事車両の動線計画の策定

共通仮設工事は、工事期間中のみ設置され、工事完了後に撤去される仮設設備ですが、工事全体の成功を左右する重要な役割を担っています。

相栄建総の共通仮設工事サービス

相栄建総では、工事の安全性と作業効率を最大限に高めるため、計画的で高品質な共通仮設工事を提供しています。

サービスの特長

- 徹底した事前調査

現場ごとの条件を詳細に調査し、最適な仮設設備を計画 - 安全管理の強化

住民や作業員の安全を最優先に考えた施工を実施 - 環境への配慮

近隣住民への影響を最小限に抑える対策を徹底 - 効率的な工事進行

無駄のない計画立案により、工期を短縮しコストを最適化

提供する具体的なサービス

相栄建総では、以下の共通仮設工事を提供しています。

現場事務所の設置

施工管理者の業務スペースを確保し、スムーズに工事を運営できるようにします。また、住民や関係者との打ち合わせを円滑に行うためのスペースを設けます。

仮設電気・水道の整備

作業に必要な電源設備や給排水設備を設置します。さらに、緊急時に備えてバックアップ電源を確保します。

安全対策設備の設置

仮設フェンスや転落防止設備、足場を設置し、作業員の安全を確保します。また、防音シートを設置し、工事による騒音の影響を最小限に抑えます。

環境対策

仮設トイレを設置し、定期的に清掃を行います。また、工事車両の動線を適切に計画し、近隣住民への影響を軽減します。

費用と工事期間

共通仮設工事の費用と期間は、工事の規模や現場の状況によって異なります。

| サービス内容 | 費用目安 | 工事期間 |

|---|---|---|

| 現場事務所の設置 | 30万円〜 | 約1週間 |

| 仮設電気・水道の整備 | 20万円〜 | 約2週間 |

| 安全対策の設備設置 | 15万円〜 | 約1週間 |

詳細な費用については、現場調査後にお見積もりを提出いたします。

まずはご相談ください

共通仮設工事は、工事の安全性と効率を向上させるために不可欠なプロセスです。相栄建総では、現場ごとの状況に応じた最適な仮設設備を提案し、安全でスムーズな工事進行をサポートいたします。

共通仮設工事に関するご相談やお見積もりは、無料で対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。