所沢市の下地補修工事が重要な理由 建物の耐久性と安全性を高める補修のポイント

はじめに

埼玉県所沢市では、1970年代後半から急速に都市化が進み、それに伴って多くの分譲マンションが供給されてきました。現在ではその多くが築40年を超える高経年マンションとなっており、老朽化による居住環境の悪化や、管理体制の崩壊が懸念されています。

こうした背景のもと、所沢市では2023年度に「マンション管理適正化推進計画」を策定しました。この計画は、市内におけるマンション管理の水準にばらつきが見られることや、管理組合の機能不全、修繕積立金の不足といった課題を踏まえたものです。市として、地域全体の管理水準を底上げし、住民の安全で安心な暮らしを支えることを目的としています。

本記事では、まず所沢市内における分譲マンションの実態と、管理組合が直面している課題について整理します。そのうえで、今後ますます重要性を増すマンション管理士の役割について、所沢市の支援策と関連づけながら考察します。特に、「相談対応型」から「課題解決型」へと進化が求められる管理士にとって、現場でどのような力が必要とされているのかを明らかにしていきます。

市内分譲マンションの実態

所沢市のマンションストック状況

所沢市には、2023年度時点で約1,200棟・約35,000戸の分譲マンションが存在しています。そのうち築30年以上のマンションは約40%を占めており、築40年超の物件も全体の1割以上にのぼります。建物構造としては、鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造が中心ですが、初期の低層団地型マンションにはプレキャストコンクリート(PC)造も見られます。

こうした建物の多くは、大規模修繕や管理体制の見直しが必要な段階に差しかかっていますが、実際の管理状況には大きな差があるのが実情です。

アンケートから見る管理組合の現状

所沢市が2023年度に実施した管理組合向けアンケート(回収率約35%)によると、以下のような傾向が明らかになっています。

- 総会の開催(年1回以上):約85%

- 管理規約の整備状況(標準管理規約に準拠):約60%

- 管理者の選任状況(理事長または管理会社):約70%

この結果を見る限り、多くの管理組合では総会自体は開催されているようです。ただし、その内容が実質的な議論や合意形成につながっていないケースも少なくありません。議案が形骸化している、理事会が十分に機能していないといった課題が散見されます。

また、管理規約については、長年にわたって改定されていない例が多く、現行法制度やマンションの実態に即していないことも問題となっています。全体の約4割の組合が、標準管理規約への準拠や見直しを行っていないという状況です。

さらに、管理者の選任についても、名目上は選任されているものの、実質的には管理会社が全面的に運営を担っているケースが多く、住民主体の管理が形骸化している現状も見受けられます。

このように、所沢市内の分譲マンションでは、管理体制や住民の関与度に大きなばらつきが見られます。今後は、単なる情報提供にとどまらず、現場に即した実務支援やコンサルティング機能が求められている段階に入っているといえるでしょう。

長期修繕計画と資金計画の実態

所沢市内のマンションの多くが高経年化している中で、建物の維持管理に欠かせないのが「長期修繕計画」と「修繕積立金の適切な運用」です。しかし、アンケート調査や市の実態把握によると、これらの基盤が必ずしも十分に整っているとは言えない現状が浮かび上がっています。

長期修繕計画の策定率

長期修繕計画とは、マンションの共用部分について、将来の修繕工事を見据えた工程と予算を計画的に立てるものです。所沢市の調査では、長期修繕計画を策定していると回答した管理組合は約75%にとどまりました。これは全国平均と比べてやや高い数値ではあるものの、裏を返せば4棟に1棟は計画未策定のままということになります。

さらに、策定済みの計画についても、内容の更新が行われていないケースや、建物の劣化状況と計画が合致していないケースがあり、計画の「質」や「実効性」に課題があると指摘されています。

修繕積立金の計画・運用の課題

長期修繕計画と並んで重要なのが、修繕費用の原資となる「修繕積立金」です。適切な計画と積立がなされていなければ、いざという時に修繕ができず、建物の老朽化が一気に進む可能性もあります。

市内の調査では、以下のような傾向が明らかになりました:

- 適正水準以上の積立を実施している管理組合:約30%

- 積立金の不足が想定される組合:約50%

- 一時金徴収や借入による対応を検討中または経験済み:約20%

この結果からは、多くのマンションで将来の修繕に必要な資金が十分に確保できていない現状が浮き彫りとなっています。特に、築30年以上の高経年マンションにおいては、初期の積立金設定が低すぎたまま見直されておらず、現在の建築費上昇や劣化進行に対応できていない例も少なくありません。

また、修繕積立金の使途や運用方針が明文化されていない管理組合も多く、住民間での理解不足や不信感につながることも課題となっています。

顕在化する管理不全リスクと要支援マンション

管理体制の不備や資金不足が続くと、いずれマンションの運営自体が機能しなくなる可能性があります。所沢市では、こうした「管理不全」に陥りつつあるマンションの兆候を把握するために、管理組合の活動状況にも注視しています。

アンケートやヒアリング調査では、活動が著しく停滞している管理組合が市内全体の約10%にのぼることがわかりました。これらの管理組合では、以下のような問題が報告されています。

- 理事会が開催されていない、または機能していない

- 総会が数年にわたり未開催

- 管理者が不在、または選任手続きが不明確

- 修繕工事や点検が未実施のまま放置

このような状態では、適切な修繕や防災対策も講じられず、居住者の生活環境や資産価値が著しく損なわれる恐れがあります。さらに、建物の老朽化に伴って空室が増加し、スラム化のリスクすらあるという警鐘も鳴らされています。

特に高齢化が進む団地型マンションでは、理事のなり手不足が顕著であり、住民の高齢化と管理体制の脆弱化が同時に進行するという二重の課題が存在します。これらの「要支援マンション」に対しては、外部からの専門的な介入やサポートが不可欠であると市も認識しています。

このような背景から、今後は市の支援策に加え、マンション管理士の現場介入がより一層求められる時代が到来していると言えるでしょう。

管理体制の強化と並行して、物理的な劣化への対応も見過ごせません。特に高経年マンションでは、外壁や構造部材の劣化が進行しており、建物の安全性や美観を保つための技術的な対処が不可欠です。

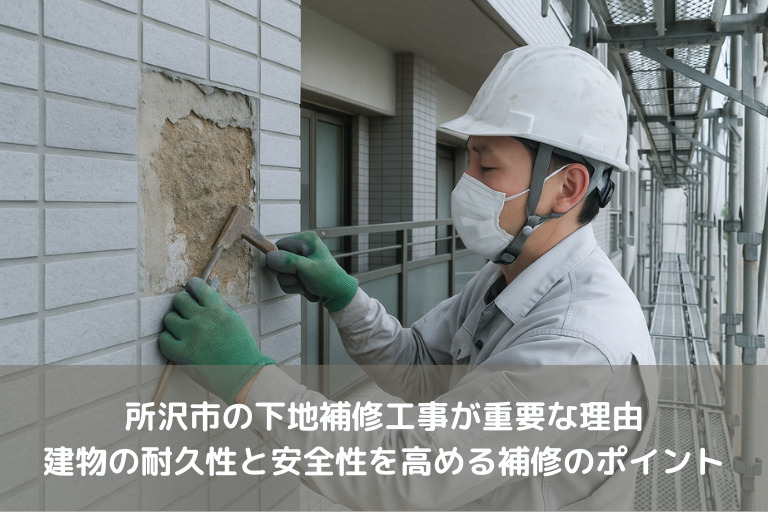

下地補修工事が必要な理由

建物の外壁やコンクリートは、経年劣化や気象条件の影響により、徐々にひび割れや欠損が発生します。これらの劣化を放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

下地補修工事を行わない場合のリスク

- ひび割れから雨水が浸入し、内部の鉄筋が腐食します。

- タイルやコンクリートの剥落により、住民や通行人に危険を及ぼします。

- 外壁の劣化が進み、建物の寿命が短くなります。

- 下地が弱いまま塗装や防水工事を行うと、工事の効果が長持ちしません。

- 建物全体の耐震性が低下し、大きな地震時に被害が拡大する可能性があります。

適切な下地補修を行うことで、建物の安全性を向上させ、長期的なメンテナンスコストを削減することが可能になります。

下地補修工事とは?他の工事との違い

下地補修工事とは、外壁やコンクリートの劣化を調査し、必要に応じて修繕を施す作業です。タイル面やコンクリート面に発生したひび割れや欠損箇所を特定し、それぞれに適した補修方法を適用します。これにより、外壁全体の安全性を確保し、その上に施される塗装や防水層が本来の性能を発揮できる状態を維持します。

この工事は、大規模修繕工事の中でも特に重要な基礎的な工程であり、補修が不十分な場合、後に行われる工事の効果が半減する恐れがあります。そのため、下地補修の精度が建物の耐久性に直結すると言えます。

相栄建総の下地補修工事サービス

相栄建総では、外壁やコンクリートの劣化状況を正確に診断し、最適な補修工事を提供しています。

当社の強み

- 詳細な劣化調査と診断

赤外線カメラや打診調査を活用し、目に見えない劣化も正確に把握します。 - 最適な補修方法の選定

劣化の種類に応じて、樹脂注入・モルタル補修・ひび割れ補修など最適な方法を適用します。 - 耐久性を考慮した施工

補修後の耐久性を最大限に高めるため、適切な材料を使用します。 - 住民への影響を最小限に抑えます。

工事のスケジュールを適切に調整し、住民の負担を軽減します。

下地補修工事の費用

下地補修工事の費用は、劣化の範囲や補修方法によって大きく異なります。ひび割れの補修、タイルの交換、コンクリートの埋め戻しなど、補修箇所や使用する材料によって単価が変動します。

相栄建総では、事前調査を徹底し、正確な見積もりを提示することで、予算に応じた最適な補修計画を提案します。

下地補修工事の期間

工事期間は、建物の規模や劣化状況によって異なります。例えば、外壁全体にわたる補修が必要な場合は数週間から数ヶ月かかることがあります。一方で、部分的な補修のみであれば、比較的短期間で完了することも可能です。

住民の皆様への影響を最小限に抑えるため、施工スケジュールを事前に共有し、計画的に進めます。

下地補修工事の流れ

- 調査・診断

劣化箇所を特定し、適切な補修方法を検討します。 - 補修計画の立案

住民や管理会社と調整し、最適な補修方法とスケジュールを決定します。 - 補修作業の実施

ひび割れ補修、タイル交換、コンクリート補修などを適切に行います。 - 最終確認・仕上げ

施工後の状態を確認し、問題がないかをチェックします。

まずはご相談ください

下地補修工事は、建物の耐久性と安全性を維持するために不可欠な工事です。適切な補修を行うことで、建物の寿命を延ばし、資産価値を守ることができます。

相栄建総では、確かな技術と豊富な経験を活かし、高品質な補修工事を提供いたします。調査・診断のご相談やお見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。