板橋区の共通仮設工事とは?マンション修繕を支える基盤と安全対策の重要性

はじめに

東京都板橋区では、多くの分譲マンションが重要な居住形態として定着していますが、同時に建物の高経年化が進展しています。 昭和56年以前に建設された、いわゆる旧耐震基準のマンションも少なくなく、計画的な維持管理や修繕、さらには将来的な建替えなども視野に入れた対策が急務となっています。

このような状況を受け、国や自治体はマンション管理の適正化を重要課題と位置づけ、様々な施策を打ち出しています。板橋区においても、「板橋区マンション管理適正化指針」 を定め、管理組合による主体的な管理運営の促進、管理不全の未然防止、そして良質な住環境の確保を目指しています。

しかし、区内のマンションは、その規模、形態、管理方式において多様性が増しており、従来の画一的な管理手法だけでは対応が難しくなってきている実情もあります。

この記事では、板橋区における分譲マンションの管理実態と課題を明らかにし、現場で活動するマンション管理士の皆様が、今後どのように管理組合への支援や介入を行っていくべきかを考察します。

区内分譲マンションの実態

板橋区のマンションストック状況

板橋区内には、マンション条例の届出対象となる分譲マンションが 1,771棟 (約82,000戸) 存在すると推計されています。

これらのマンションストックには、以下のような特徴が見られます。

- 戸数規模: 10戸未満 (949棟、28.7%)、10~29戸 (1,048棟、31.7%) を合わせると、30戸未満の小・中規模マンションが全体の約6割を占めています。

- 階数: 3階以下の低層マンションが約3割 (989棟、29.9%) を占める一方、10階以上の高層マンションも13.1% (434棟) 存在し、中層の建物が多い傾向にあります。

- 建築時期: 1970年代から1980年代にかけて建設されたマンションが多くストックされています。特に1981年以前に建てられた旧耐震基準のマンションも相当数存在します。一方で、2000年代以降にもコンスタントに供給が続いています。

- 建物構造: 一般的な鉄筋コンクリート造の分譲マンションに加え、現地調査では「小規模集合住宅タイプ」「庭先アパートタイプ」「用途複合(ゲタバキマンション)タイプ」「長屋(テラスハウス)タイプ」など、多様な形態の区分所有建物が確認されています。これらの中には、マンションとしての管理実態が標準的でないものも含まれます。

このように、板橋区のマンションは、規模、階数、築年数、形態において非常に多様であることがわかります。

アンケートから見る管理組合の現状と課題

区が実施した実態調査(アンケート)からは、管理組合運営の現状と課題の一端がうかがえます。

管理規約の整備状況や総会の開催状況について、特に小規模なマンションや築年数の古いマンションにおいて、管理組合が存在しない、あるいは管理者が選任されていないケースも散見されます。

また、管理組合役員のなり手不足や高齢化も課題として挙げられています。特に1970年以前築のマンションでは、役員の高齢化率が高く、役員辞退者が出るケースも見られます。役員の選任方法としては、輪番制が多く採用されていますが、特に1990年代以降にその傾向が強まっています。

アンケートからは、以下のような具体的な課題が浮かび上がっています。

- 旧耐震基準マンションの耐震性への不安: 1980年以前築のマンションでは、耐震性への不安を感じている割合が高い。

- 図書(設計図書・検査済証など)の保管不備: 特に古いマンションで、重要な図書が保管されていないケースが多い。

- 管理費・修繕積立金設定の根拠の曖昧さ: 長期修繕計画に基づかずに積立金が設定されている場合がある。

- 小規模マンション等での管理体制の脆弱さ: 管理組合の未設立、管理者の不在など。

- 多様なマンションタイプへの対応: 標準的な管理手法が適用しにくいマンションへの対応。

これらの実態を踏まえ、マンション管理士には、個々のマンションの状況に応じた、きめ細やかなサポートが求められています。

3. 長期修繕計画と資金計画の実態

マンションの資産価値を維持し、快適な居住環境を長期にわたって確保するためには、計画的な修繕の実施と、それを裏付ける安定した資金計画が不可欠です。しかし、板橋区内のマンションにおいては、これらに課題を抱えるケースが見られます。

長期修繕計画の策定率

長期修繕計画は、将来必要となる大規模修繕工事の内容や時期、概算費用などをまとめたもので、マンション管理の根幹をなすものです。

板橋区の調査によれば、築年数が新しいマンションほど策定率は高まる傾向にあります。

- 1971年~1980年築: 作成済み 55.9%、未作成 26.3%

- 1991年~2000年築: 作成済み 81.0%

- 2001年~2010年築: 作成済み 85.7%

- 2011年以降築: 作成済み 86.5%

しかし、全体として見ると、特に1980年以前に建築されたマンションでは、約4割が未作成または不明という状況であり、計画的な修繕への備えが十分でない可能性があります。

また、マンションの規模別に見ると、10戸~29戸の中規模マンションにおいては、長期修繕計画の作成率が約6割に留まっており、小規模・中規模マンションにおける計画策定の推進が課題となっています。

計画が策定されていても、定期的な見直しが行われていないケースも散見されます。建物の劣化状況や技術の進歩、社会情勢の変化などを踏まえ、計画を定期的に見直し、実効性を高めていくことが重要です。

修繕積立金の計画・運用の課題

長期修繕計画と並んで重要なのが、修繕に必要な費用を計画的に積み立てる修繕積立金です。

調査からは、修繕積立金の額の算定根拠に課題がある状況がうかがえます。特に1971年~1980年築のマンションでは、長期修繕計画に基づいて積立金額を定めているのは35.5%に過ぎず、「管理費の一定割合」「分譲時のまま」「特に根拠なし」といった回答も少なくありません。

これは、将来的な修繕費用の不足を招くリスクをはらんでいます。長期修繕計画に基づいた、適切な積立金額の設定が急務です。

また、築年数が新しいマンション(2011年以降築)では、現時点での修繕積立金の㎡あたり平均額が他の年代に比べて最も低いというデータもあります。将来の大規模修繕に備え、段階的な積立金の増額なども視野に入れた、長期的な資金計画の検討が必要です。

マンション管理士としては、管理組合に対し、長期修繕計画の重要性を改めて説明し、計画策定・見直しのサポートや、計画に基づいた適切な修繕積立金の設定・見直しを提案していくことが求められます。

4. 顕在化する管理不全リスクと要支援マンション

計画的な修繕や資金計画の課題は、マンションの管理不全リスクに直結します。板橋区内においても、管理組合の活動が停滞したり、管理者不在の状態に陥ったりするケースが懸念されています。

活動停滞、管理不在組合の現状

特に、10戸未満の小規模マンションにおいては、管理組合が存在しないケースが7割以上、管理者が選任されていないケースが約3割にのぼるという調査結果があり、管理体制そのものが確立されていない状況がうかがえます。

また、自主管理を行っているマンションにおいても、役員の高齢化や担い手不足により、管理組合活動が停滞し、事実上の管理不在状態に陥るリスクが指摘されています。清掃や小修繕といった日常管理が行き届かなくなり、建物の劣化が進行するだけでなく、防犯・防災面での不安も増大します。

このようなマンションは「要支援マンション」として、行政や専門家による積極的な関与が必要となります。管理組合の活動状況が外部から見えにくい自主管理マンションや小規模マンションに対しては、まず管理状況の把握を進め、管理組合の設立支援や運営のサポートを行うことが重要です。

マンション管理士には、管理不全のリスクを抱えるマンションを早期に発見し、管理組合の立ち上げや再生に向けたコンサルティング、外部管理者(第三者管理方式)の導入支援など、より踏み込んだサポートを提供することが期待されています。管理不全は、個々のマンションの問題に留まらず、周辺地域への影響も懸念されるため、地域全体でマンションの適正管理を支えていくという視点が不可欠です。

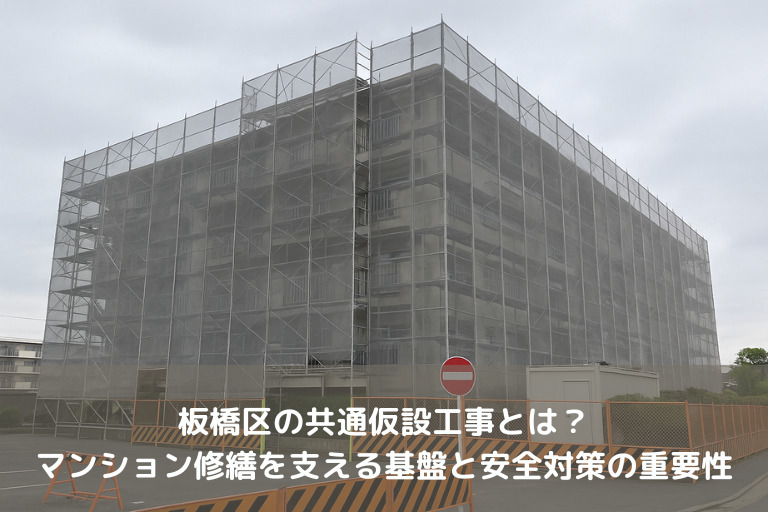

このように管理体制が脆弱であったり、実質的に機能していなかったりする「要支援マンション」に対し、マンション管理士などの専門家が尽力し、管理組合の設立支援や運営サポート、あるいは外部管理者制度の導入などを通じて、ようやく建物の維持・再生に向けた具体的な修繕工事の実施へと道筋がつけられたとします。しかし、長年にわたり適切な管理や計画的な修繕が行われてこなかったマンションの修繕は、時に複雑で大規模なものとなりがちです。そのような修繕工事を成功裏に完了させるためには、実際の補修や更新作業そのものの品質はもとより、工事全体を安全かつ効率的に進めるための「準備段階の質」が極めて重要になります。その中でも、工事現場の環境整備、安全管理、そして作業効率の基盤となるのが「共通仮設工事」です。

修繕工事の成否を左右する「共通仮設工事」の計画と実施

前述のような経緯を経て、管理不全の状態から再生を目指すマンションの修繕や改修工事を実際に円滑かつ安全に進めるためには、この「共通仮設工事」が絶対的に不可欠となります。いかに綿密な修繕計画が立てられ、優れた技術を持つ専門業者が選定されたとしても、工事を行うための基本的な作業環境、安全対策、そして必要なインフラ(電気、水、トイレなど)が現場に適切に整っていなければ、工事そのものが計画通りに進捗しないばかりか、施工品質の低下、作業効率の著しい悪化、そして何よりも作業員や居住者の安全確保に深刻な悪影響を及ぼします。特に、長期間にわたり適切な維持管理がなされてこなかったマンションや、築年数が大きく経過した建物の大規模な修繕においては、この共通仮設工事を適切に計画し、確実に実施することが、工事全体の品質と安全性を担保し、成功へと導くための最も重要な鍵の一つと言えるでしょう。

共通仮設工事を適切に行わない場合のリスク

- 工事現場の管理体制の不備:仮設事務所や資材置き場、産廃置き場などが適切に計画・設置されていないと、現場の管理が煩雑になり、作業の効率が著しく低下します。

- 安全対策の不徹底:仮設足場や仮囲い、安全通路、防護ネットなどの安全設備が不十分であったり、設置基準を満たしていなかったりすると、作業員だけでなく、居住者や近隣通行人の安全確保も困難になります。

- 仮設インフラの確保遅延・不備:工事用の電気、水道、仮設トイレなどが計画通りに手配・設置されないと、作業そのものに支障が出たり、非衛生的な環境になったりします。

- 近隣住民への配慮不足:工事車両の搬入出経路や駐車スペースの確保、騒音・粉じん・振動対策などが不十分な場合、近隣住民とのトラブルを引き起こし、工事の円滑な進行を妨げる原因となります。

- 法令遵守違反のリスク:必要な許認可の取得漏れや、安全基準・環境基準を満たさない仮設計画は、行政からの指導や工事の中断、場合によっては罰則につながる可能性もあります。

このように、共通仮設工事が適切に計画・実施されていないと、工事の遅延や品質低下、コスト増を招くだけでなく、居住者や近隣住民の生活にも大きな影響を及ぼし、さらには法的な問題に発展する可能性も否定できません。そのため、あらゆる修繕工事を安全かつ効率的に進めるためには、事前調査に基づいた適切な共通仮設工事の計画と、その確実な実施が極めて重要です。

共通仮設工事とは

共通仮設工事とは、建物の修繕や新築工事を進めるための環境を整備する工事です。工事そのものではなく、工事を円滑に進めるために必要な設備や基盤を整える役割を果たします。

共通仮設工事に含まれる主な内容

- 現場事務所の設置

- 施工管理者が打ち合わせや書類作成を行う拠点の設置

- 工事の進行を記録し、関係者との情報共有を円滑にする

- 仮設電気・水道の整備

- 作業に必要な電力と水道設備の仮設工事を行う

- 夜間作業や緊急対応のための設備を確保

- 安全対策のための設備

- 仮設フェンスの設置や転落防止措置

- 足場の設置や作業員の安全確保のための設備整備

- 環境対策

- 防音シートの設置による騒音対策

- 仮設トイレの設置、工事車両の動線計画の策定

共通仮設工事は、工事期間中のみ設置され、工事完了後に撤去される仮設設備ですが、工事全体の成功を左右する重要な役割を担っています。

相栄建総の共通仮設工事サービス

相栄建総では、工事の安全性と作業効率を最大限に高めるため、計画的で高品質な共通仮設工事を提供しています。

サービスの特長

- 徹底した事前調査

現場ごとの条件を詳細に調査し、最適な仮設設備を計画 - 安全管理の強化

住民や作業員の安全を最優先に考えた施工を実施 - 環境への配慮

近隣住民への影響を最小限に抑える対策を徹底 - 効率的な工事進行

無駄のない計画立案により、工期を短縮しコストを最適化

提供する具体的なサービス

相栄建総では、以下の共通仮設工事を提供しています。

現場事務所の設置

施工管理者の業務スペースを確保し、スムーズに工事を運営できるようにします。また、住民や関係者との打ち合わせを円滑に行うためのスペースを設けます。

仮設電気・水道の整備

作業に必要な電源設備や給排水設備を設置します。さらに、緊急時に備えてバックアップ電源を確保します。

安全対策設備の設置

仮設フェンスや転落防止設備、足場を設置し、作業員の安全を確保します。また、防音シートを設置し、工事による騒音の影響を最小限に抑えます。

環境対策

仮設トイレを設置し、定期的に清掃を行います。また、工事車両の動線を適切に計画し、近隣住民への影響を軽減します。

費用と工事期間

共通仮設工事の費用と期間は、工事の規模や現場の状況によって異なります。

| サービス内容 | 費用目安 | 工事期間 |

|---|---|---|

| 現場事務所の設置 | 30万円〜 | 約1週間 |

| 仮設電気・水道の整備 | 20万円〜 | 約2週間 |

| 安全対策の設備設置 | 15万円〜 | 約1週間 |

詳細な費用については、現場調査後にお見積もりを提出いたします。

まずはご相談ください

共通仮設工事は、工事の安全性と効率を向上させるために不可欠なプロセスです。相栄建総では、現場ごとの状況に応じた最適な仮設設備を提案し、安全でスムーズな工事進行をサポートいたします。

共通仮設工事に関するご相談やお見積もりは、無料で対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。